Schutzmaßnahmen bei Allergien

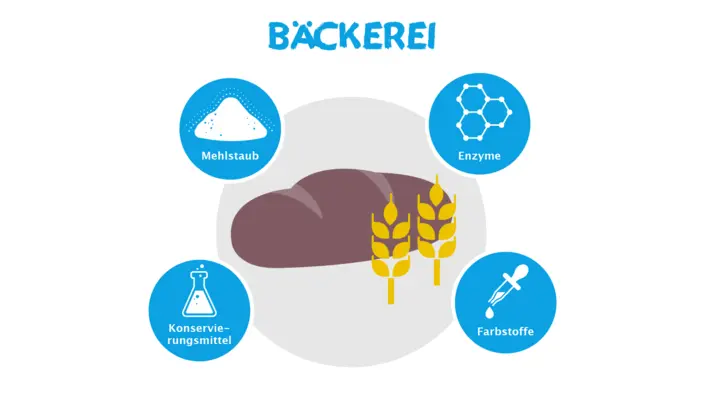

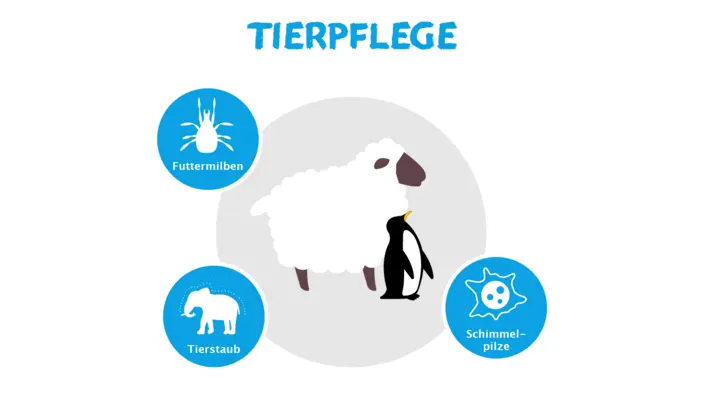

Oberstes Ziel sei es dann, dass allergiekranke Arbeitnehmende durch Veränderungen der Arbeitsprozesse im Beruf bleiben können, erklärt Arbeitsmediziner, Dermatologe und Allergologe Drexler. „Nach dem Ersatzstoffgebot sollten Unternehmen gefährliche Stoffe am besten gar nicht erst zulassen. Lässt sich das nicht vermeiden, ist es wünschenswert, Berufsallergene zu kennzeichnen“, sagt Lämmel. Es gebe aber auch ganz praktische Maßnahmen, erklärt die DAAB-Expertin weiter: „Arbeitgeber können zum Beispiel durch einen abgetrennten Pausenraum dafür sorgen, dass Beschäftigte nicht essen oder trinken, wenn sie gleichzeitig mit Reizstoffen arbeiten. Haben Beschäftigte oft Kontakt mit Wasser, können Arbeitgeber rückfettende Seifen und Cremes bereitstellen. Für Mitarbeiter, die regelmäßig mit staubförmigen Stoffen wie Mehl- und Futtermittelstäuben zu tun haben, installiert der Betrieb im besten Fall eine Abzugsanlage.“ Auch greife hier das STOP-Prinzip. Es steht für substituierende, technische, organisatorische und personenbezogene Schutzmaßnahmen im Umgang mit allergenen Stoffen.

Eine Allergieberatung für Berufseinsteigende, die bisher keinerlei allergische Erkrankungen haben, sieht Lämmel nicht als notwendig an. „Ich bin aber auch der Meinung, dass das oben erwähnte STOP-Prinzip für alle Bereiche gelten sollte, damit das Risiko allergische Erkrankungen zu entwickeln, schon im Vorfeld gesenkt wird“, fügt die Expertin hinzu. Arbeitsmediziner und Allerloge Drexler weist hier außerdem auf die gesetzlich vorgeschriebenen Erst- und Nachuntersuchungen des Jugendschutzarbeitsgesetzes hin: Jeder angehende Azubi unter 18 Jahren muss eine Erstuntersuchung beim Arzt vorlegen können. Der Nachweis darf beim Ausbildungsbeginn höchstens 14 Monate alt sein. In den letzten drei Monaten des ersten Ausbildungsjahres gibt es dann die erste Nachuntersuchung. Für gesunde Jugendliche ohne Allergie seien diese Untersuchungen ausreichend.